日田祇園祭おおまかなスケジュール

下記以外にも小屋入りから様々な準備工程を経て祭り当日を迎える。

1週間前

「神輿洗い」

禊(みそぎ) 行事として行われる。

日田祇園祭一週間前の土曜日深夜から行われ、 三隈川で白木の御輿を洗い清める

「流れ引き」

今年の山鉾を町内に披露し、併せて車や台の具合を調べる

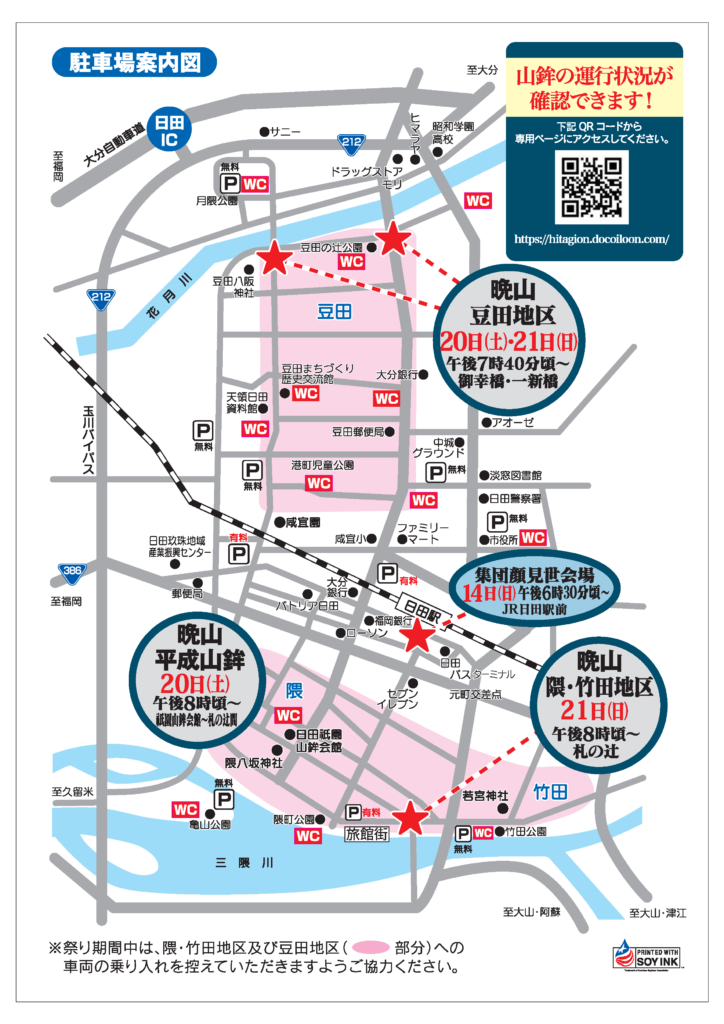

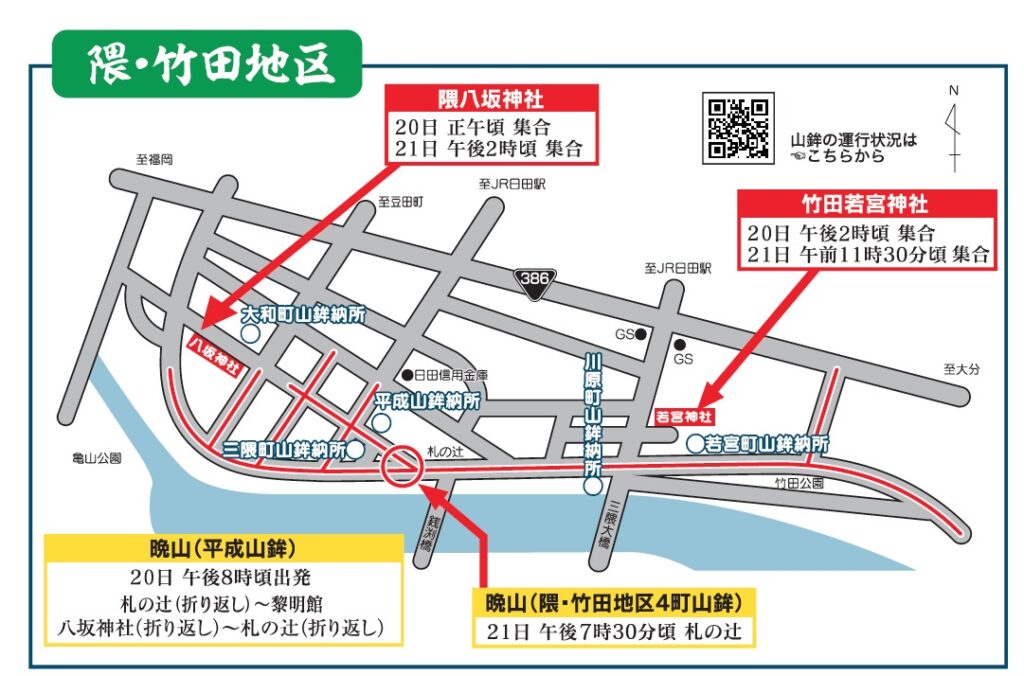

7/14 18:30頃~(予定)

日田祇園祭

7/20(土)、21(日)

日田祇園祭には御輿の神幸や山鉾の巡行が行われる。

当日、山鉾は自分の町内を一巡 (町内押し)して祇園社に奉納し、神輿に従って所定のコースを巡行する

「晩山」:山鉾は夜になると提灯を点けて巡行し、氏子の気勢も最高となる

日田祇園祭に参加したみんなで、祇園行事が無事済んだことで町内毎に慰労をする

江戸時代の慶長6年(1601年)、小川壱岐守光氏が丸山城と称して月隈山(現・月隈公園)に築城しました。そのとき、城の東側に十二町村から商家を移して町が開かれました。元和2年(1616年)には、譜代の石川主殿忠総が丸山城を改築して永山城と改め、城下の武家屋敷を花月川の対岸まで拡大し、豆田町としました。

その後、幕府の直轄地「天領」となり代官所が置かれ、昇格し西国筋郡代役所になり、九州の政治・経済の中心として栄えました。また、幕末には廣瀬淡窓が咸宜園を開き、全国から塾生が集まってきました。

明治21年(1888年)製作

平成22年(2010年)復元新調

平成27年(2015年)復元新調

平成28年(2016年)復元新調

平成8年(1996年)製作

昭和60年(1985年)製作

大和町の山鉾は、100年前以上もの間活躍した山鉾が平成22年に勇退し、平成23年に新調された高さ10mの新しい山鉾です。今年の見送りは、福岡で行われたユネスコ登録記念イベントで全国の人に披露した我有木町(大和町1丁目)の『鷲』です。

豪華絢爛な大和町山鉾と見送りを是非ご覧ください。

見送り『鷲』

明治39年(1906年)制作

昭和58年(1983年)製作

日田祇園の歴史・概要

日田における祇園信仰は、およそ500年前に悪疫鎮護の願いを込めて始められ、正徳4年(1714年)には現在のような山鉾が奉納されていました。

祭神は素盞嗚尊(すさのおのみこと)。豆田八阪神社・隈八坂神社・竹田若宮神社の三社の祭礼行事で、平成8年に国の重要無形民俗文化財に指定されました。

これらの山鉾は、全て町内の皆さんの手作りによるものです。毎年、歌舞伎の一場面を題材とした飾りつけが行われ、日田唯一の人形師「長嶋静雄さん」の手により、各山鉾に乗せられた人形に命が吹き込まれます。

平成28年には、ユネスコ無形文化遺産に登録されました。

◆日田祇園祭の由来

祇園社の祭神は牛頭天皇(ごずてんのう・素戔嗚尊すさのうのみこと)といい悪疫鎮護の荒神様 である。 日田には、隈・豆田や池辺・蕪・堤などに400~500年以上前から祇園社があり、それぞれ 祭礼が行われてきた。寛文5年(1665)頃には小規模な「舁き山(かきやま)」を作り、鉦 (かね)や太鼓をたたいて回っていたが、正徳4年(1714) 頃に隈・豆田で山鉾が作られるようになり、祭りは益々 盛んになった。

山鉾の最初の頃は小規模なものであったが、 山鉾技術の発達と、道路や家並みも整備されたこと で次第に高くなり、文化・文政期には高さ4~5丈(約12~15m) にも達した。隈も豆田も山鉾作りに 腕を競い、ラシャ地に金糸で刺繍された見送り・水引幕なども作られ、豪華さを競った。平成8年に 国の重要無形民俗文化財の指定を受け、現在、10m級の山鉾を含め9基の巡行が行われている。

そして平成28年12月、「日田祇園の曳山行事」を含めた全国18府県33件の祭りで構成する「山・ 鉾・屋台行事」が“日本の地域文化の多様性を示している”と評価され、国連教育科学文化機構(ユネスコ)が定める「無形文化遺産」に登録されました。